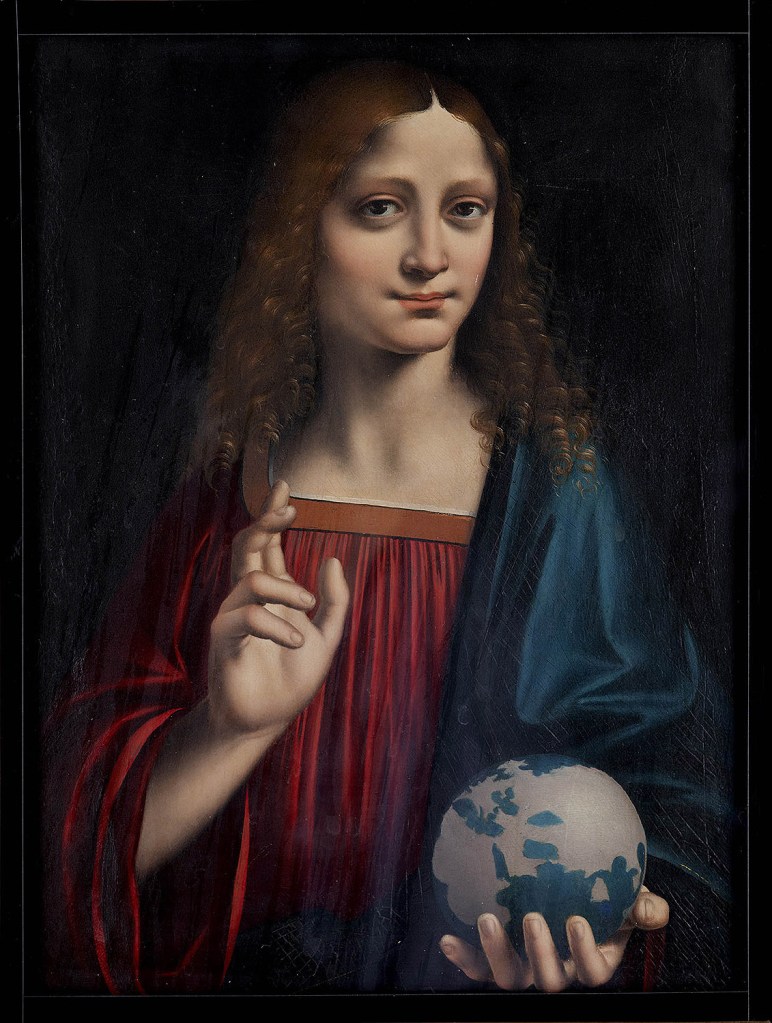

La primera noticia de la existencia de esta exquisita pintura nos llega de la mano de Rubén Darío que, en febrero de 1899 y por encargo de La Nación de Buenos Aires, se entrevistó con José Lázaro Galdiano, fundador y director de La España Moderna. El encuentro tuvo lugar en el domicilio del editor, sito entonces en la madrileña cuesta de Santo Domingo, definido por el poeta como “una casa museo”. Allí contempló a placer su ya notable colección de arte y bibliofilia, en la que destacaba el retrato de un “maravilloso andrógino, de una fisonomía sensual y dolorosa a un tiempo”, asignado por su feliz propietario a Leonardo da Vinci (fig. 1).

En el coloquio que Rubén Darío y José Lázaro mantendrían ante la pintura, debió planear la sombra de la Gioconda. El poeta escribió en su crónica: “Me gusta más todavía este retrato enigmático que el mismo sublime retrato de Mona Lisa”. Por su parte, Lázaro no consideraba la Gioconda un cuadro más, sino el cuadro, como la Biblia no es un libro sino el libro, y debía sentirse muy ufano de poseer su propia Gioconda. De hecho, por entonces también él creía que su cuadro era un retrato; tanto es así que, en la serie de cien tarjetas postales con obras de su colección que publicó en 1902, le puso este asombroso pie: “De Vinci. La hija de Verrocchio”.

Cómo llegó la pintura a manos de José Lázaro lo sabemos por un artículo titulado “Crónicas de un anticuario”, publicado en 1922 en la Revista de Bellas Artes. El seudónimo “Equisceda” con que firma su autor corresponde al anticuario José Domínguez Carrascal, cuya madre regentaba a fines del siglo XIX una tienda de antigüedades en la calle del Prado número 20: “Fidela Carrascal, viuda de Domínguez”.

Según narra José Domínguez, contando en tercera persona sus propios recuerdos con deliberada imprecisión, aproximadamente veintidós años atrás “un joven, hijo de un anticuario de Madrid” visitó “un pueblo” de la provincia de Valladolid con el ánimo de comprar dos colchas de seda del siglo XVII que “un señor” ofrecía en venta. Logrado el acuerdo, Domínguez consiguió que el anónimo vendedor se deshiciera también de una hermosa tabla que había llamado poderosamente su atención. Al preguntar por su origen, el referido señor le explicó que “procedía de un convento vendido por el Estado a un particular, (…) y de cuyo dueño había sido él administrador durante muchos años”.

De vuelta en Madrid, Domínguez llevó su cuadro al Museo del Prado para mostrárselo a su director, el pintor Luis Álvarez Catalá, pues había observado notables similitudes con la copia de la Gioconda expuesta en la pinacoteca. A pesar de que solo pedía por él 1.500 pesetas, Álvarez no mostró interés por adquirirlo, ni para sí ni para el museo, alegando que carecía de consignación para compras, y despachó al aprendiz de anticuario diciéndole que “era una pintura italiana muy interesante y que, en efecto, recordaba mucho al célebre Vinci”, por lo que no tendría dificultades para venderlo.

Acto seguido, Domínguez acudió a Lázaro, quien tras hábil regateo se hizo con la pintura por menos de 1.000 pesetas, concretamente –según Blanco Soler, médico personal del coleccionista– por solo 850, pagadas en dos plazos. Pocos años después, un cliente extranjero autorizaba al anticuario para ofrecer por ella al editor hasta 150.000 francos, oferta que Lázaro rechazó.

La tabla en cuestión –un panel de haya de 25,5 x 18,5 cm– muestra un estado de conservación excelente, gracias a que su reverso fue esmeradamente dorado. Tan solo hay que lamentar que el azul del manto haya llegado muy degradado, perdiéndose el refinado acorde con el verde de su vuelta y dando lugar a un vacío oscuro en el ángulo inferior derecho de la pintura.

Una iconografía poco frecuente

No es extraño que una representación tan ambigua y escueta haya propiciado distintas interpretaciones. Julius Meier-Graefe, que contempló la tabla en la nueva residencia de Lázaro –el palacio de Parque Florido– en 1908, se refiere a ella como una “bonita cabeza femenina”. En 1910, August L. Mayer la describe en Der Cicerone como una cabeza de Cristo joven. Tres años más tarde, Lázaro cambia su idea inicial y la bautiza como San Juan en las Referencias fotográficas de Lacoste. Bernard Berenson –que vio el cuadro en 1919– lo entendió, al igual que Mayer, como una imagen juvenil de Cristo. El primer propietario conocido de la pintura, José Domínguez, en su artículo de 1922 dice que representa “un busto del Niño Jesús”, aunque la fotografía con que lo ilustra lleva el pie de “San Juan Bautista”. Sorprendentemente, en el volumen I de La Colección Lázaro, editado por el propio coleccionista en 1926, vuelve a aparecer como “Retrato”, sin mayor precisión. Poco después, Lázaro decidió “concretar” la identidad del personaje añadiéndole tres potencias doradas –intervención seguramente encomendada a su restaurador “oficial”, Juan Alaminos– que fueron eliminadas en una cuidada restauración llevada a cabo por María Dolores Fuster a finales de los años noventa. La operación parece que surtió efecto: en una carta dirigida a Lázaro el 22 de julio de 1934, Cristina de Arteaga menciona “la cabecita de Jesús adolescente […] tan divina que a veces me parece que habla”.

Por ello, resulta desconcertante que, tras la muerte de Lázaro y convertida su casa en museo, en las primeras ediciones de la Guía breve del mismo José Camón Aznar volviera a considerarlo como San Juan (el Bautista, se entiende), seguido por Arturo Perera. Para más inri, a finales de los años sesenta, Gaya Nuño lo cita inexplicablemente como San Juan Evangelista.

A diferencia de la iconografía del Salvator Mundi (fig. 2), el Cristo joven del Museo Lázaro ciertamente es una imagen muy infrecuente. Podría decirse que estamos ante una versión pictórica de los bustos en terracota o mármol –la mayoría representando a San Juan Bautista niño o adolescente–, tipología bellamente tratada por eminentes artistas, desde Mino da Fiesole a Agnolo di Polo, pasando por Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano, Desiderio da Settignano o Giovanni della Robbia. Pero la tabla del museo madrileño no representa al Precursor, como demuestran la ausencia de la piel de camello en su vestidura y su cuidada melena. De hecho, su cabellera, maravillosamente pintada, sigue puntualmente la descripción incluida en la carta apócrifa de Publio Léntulo sobre la fisonomía de Cristo: “Sus cabellos, partidos en medio de la cabeza al estilo de los nazarenos, tienen el color de la avellana madura y hasta el nacimiento de las orejas son lisos y sin brillo, pero desde las orejas hasta los hombros son de color de cera virgen y muy resplandecientes” (fig. 3). Y sabemos que Leonardo se interesó por esta desusada iconografía de Jesús adolescente, mencionada por Lomazzo como equivalente moderno de la habilidad de Parrasio para representar los movimientos del alma: “Encontré también una cabecita de barro de Cristo cuando era niño, de mano del propio Leonardo da Vinci; en la cual se ve la sencillez y la pureza del muchacho, en unión de un no sé qué que expresa sabiduría, entendimiento y majestad; y su aspecto, pese a ser el de un tierno muchacho, parece tener algo de viejo, de sabio, una cosa verdaderamente excelente”. Todavía en 1504 Isabella d’Este, marquesa de Mantua, escribía a Leonardo solicitando “un Cristo jovencito, de unos doce años, que es la edad que tenía cuando disputó en el templo”, petición de fecha posterior a nuestro cuadro –pintado hacia 1490-95– pero de gran interés porque alude a un acontecimiento clave en la vida de Jesús.

En efecto, este busto es mucho más que una mera presencia, narra una historia. A mi parecer, se trata de una invención similar a la del Ángel anunciador que menciona Vasari entre las pinturas más preciadas del palacio del duque Cosimo. Así, en la tabla madrileña la “escena” se reduce, como en un efecto de zoom, a un primer plano del protagonista, suprimiendo al resto de los personajes o, mejor dicho, reemplazándolos por el espectador. La expresión compungida que empaña su mirada se explica porque, más que el pasaje de la disputa con los doctores, seguramente recoge el inmediatamente posterior, cuando Jesús recibe la recriminación de sus padres y les responde: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre?” (Lc 2, 49), manifestando con toda claridad su naturaleza divina.

Autoría debatida

En cuanto al autor de la obra, las opiniones de la crítica han sido también muy variadas. La atribución al propio Leonardo –salvo Mayer que en 1910 se refirió a “la insólita cabeza leonardesca de Cristo joven, cuya carnación esmaltada de claros tonos purpúreos recuerda a las obras de la escuela francesa”– fue solo defendida en España: por Camón Aznar, Perera, Gaya Nuño y por el autor de estas líneas en un artículo juvenil de 1981. Posteriormente, Ruiz Manero se inclinó por Ambrogio de Predis, Pérez Sánchez lo relacionó con el Maestro de la Pala Sforzesca y yo mismo, en 2004, lo asigné a Giovanni Antonio Boltraffio. Por su parte, los especialistas extranjeros han adjudicado la tabla a diversos artistas del entorno leonardesco: Ambrogio de Predis (Berenson, Brown y Fiorio), el Pseudo-Boltraffio (Romano y Marani), Boltraffio (Castelfranchi Vegas y Ballarin) y Marco d’Oggiono (Baudequin). En los catálogos de las exposiciones en que ha figurado, todas ellas bastante recientes, Marani (Florencia, 2005-2006) lo atribuyó a un pintor milanés próximo a Leonardo, Danieli (Mantua, 2006-2007) a un artista lombardo cercano a Boltraffio, y Mazzotta (Londres, 2011-2012) a Marco d’Oggiono.

Cuarenta años después de mi primer acercamiento a esta fascinante pintura, pienso que su creador material debió ser Boltraffio, autor de la Madonna de la rosa del Museo Poldi Pezzoli de Milán (fig. 4), extraordinariamente próxima a la tabla madrileña, y también, en mi opinión, de la Madonna Litta del Hermitage (fig. 5), del Retrato de Francesco Archinto de la National Gallery de Londres y de la Muchacha con cerezas del Metropolitan Museum de Nueva York. Al igual que ocurrió con la célebre Madonna del museo ruso, a principios de la última década del Quattrocento, Boltraffio dio forma pictórica a un dibujo de su maestro, trabajando bajo su directa supervisión. Este particular método de colaboración dio lugar a una obra de altísima calidad, “un Leonardo no autógrafo”, por emplear la acertada expresión de André Chastel. Boltraffio puso sus manos pero el copyright de la obra es de Leonardo.

Texto: Carlos Saguar Quer.

Blog creado y actualizado por Jose María Martín Écija (Community Manager, Webmaster y blogger del Museo Lázaro Galdiano).

Colaboradora: Rocío Esperanza Llorens García.

Suscripción gratuita al blog oficial del Museo Lázaro Galdiano

Suscríbete gratis al blog oficial del Museo Lázaro Galdiano y no te pierdas ninguna entrada. Recibirás un correo que te avisará de la salida de cada nueva entrada del blog. Puedes hacerlo aquí mismo: